一次生产环境 OOMKilled 告警引发的深度排查:从 JVM 内存到代码漏洞的全链路分析

"在分布式系统的复杂世界里,每一个看似无害的告警,都可能是一条通往问题核心的线索。”

Intro - 新的挑战

几个月前,秉着对 backend engineering 的热爱,我加入了公司的 chatbot 团队,负责一个 Java 项目 bot-gateway 的开发。有意思的是,我们的服务在过去几个月里一直不稳定,每天总有 Kubernetes Pods 时不时地重启。不过由于业务繁忙,这个问题一直被搁置。更有意思的是,作为一名新加入的 Java 小兵,在狂奔开发业务功能两个月后,终于赶上了 Engineering Excellence Sprint. 怀着对技术问题的好奇心和解谜的热情,我主动请缨深入调查这个问题。

排查过程充满挑战,但最终的结果令我非常满意。可以说这次从业务代码到 JVM 内存模型,从 k8s pod 管理到线上监控告警,都详细捋了一遍。在此将整个过程记录下来,与大家分享。

一 / 突如其来的 Pod 重启

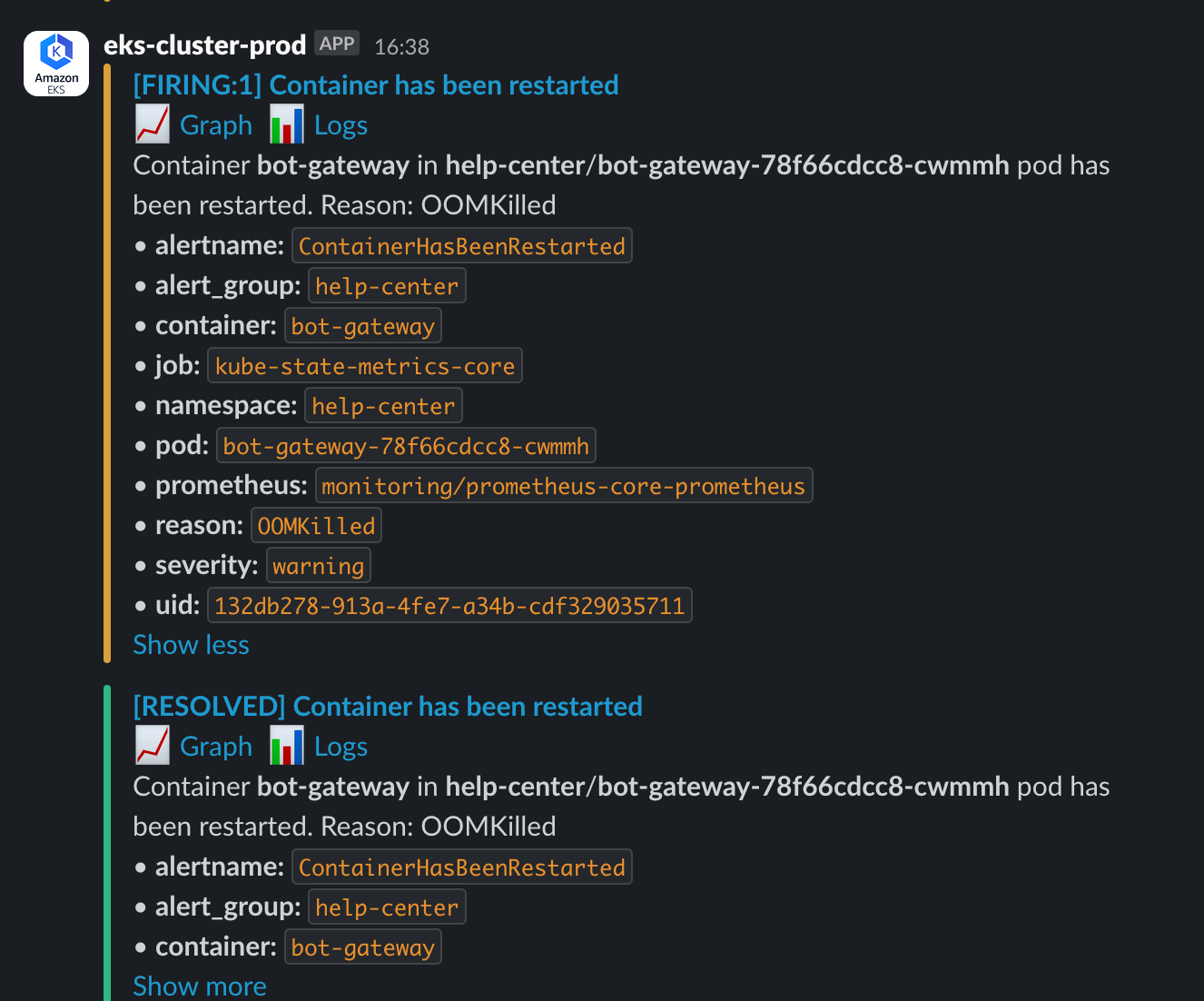

一切都始于一个看似平静的夜晚,我们的告警系统突然被触发:

[FIRING:1] Container has been restarted. Reason: OOMKilled

这个告警来自我们的核心服务之一 bot-gateway。

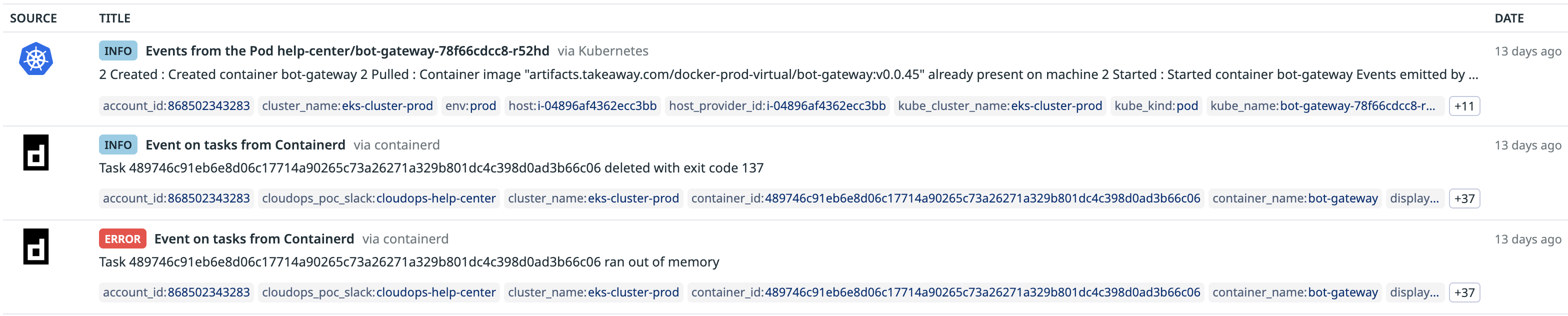

OOMKilled 这个词对任何 SRE 或开发工程师来说都意味着麻烦。研究了下,它表示容器因内存耗尽而被其宿主(Kubernetes 节点)无情地杀死。而且更恼火的是,这一切发生得如此突然且暴力, 应用层根本来不及留下任何有价值的“遗言”,没有应用层日志,而容器日志中也只有寥寥数语:

Task ... ran out of memory

... deleted with exit code 137

exit code 137 表示进程收到了SIGKILL信号而被终止。

服务一次次地重启,影响了用户体验,也给团队带来了巨大压力。于是我开始了深入调查之旅。

二 / 理论基础准备

之前对 JVM 并不熟悉,正好借此机会,夯实我的理论基础。

这里两个核心概念的区分至关重要:

OOMKilled vs java.lang.OutOfMemoryError

OutOfMemoryError(OOM Error): 这是 JVM 的“内部矛盾”。JVM发现自己的**堆内存(Heap)**不足,会主动抛出异常。这是一个相对“优雅”的失败方式。OOMKilled: 这是容器的“外部冲突”。当 Kubernetes 发现整个容器的总内存占用(堆内存 Heap + 非堆内存 Non-Heap 和原生内存 Native memory 等)超过了设定的上限 (limits.memory),为了保护整个节点的稳定,操作系统会像一个无情的城管,会强制将这个失控的进程(容器)驱离。

JVM内存模型简介

- 堆内存 (Heap Memory):存储代码中

new出来的所有对象实例,被分为新生代 New Gen 和老年代 Old Gen。对象在新生代中诞生,经历数次垃圾回收(GC)后依然存活的,会被晋升到老年代。如果老年代持续增长且无法回收通常意味着内存泄漏 - 非堆内存 (Non-Heap Memory):在 Java 8 及以后版本中,主要指元空间(Metaspace),存储类的定义、方法、字段等元数据。元空间持续增长通常表明类加载器泄漏(ClassLoader Leak)

- (TODO 补链接到另一篇 JVM 内存 blog)

当然,我一开始也并不清楚到底是容器配置有问题(比如这个 Java 应用就是需要这么大的内存,申请的机器内存 1G 过小),还是咱的应用代码有问题,只能硬着头皮开始淌水。

三 / 抽丝剥茧的排查过程

在请教各类 AI 老师 (ChatGPT, Gemini, DeepSeek…) 后,我开始了以下计划:监控指��标分析、内存快照 Heap Dump 检查和错误日志追踪。

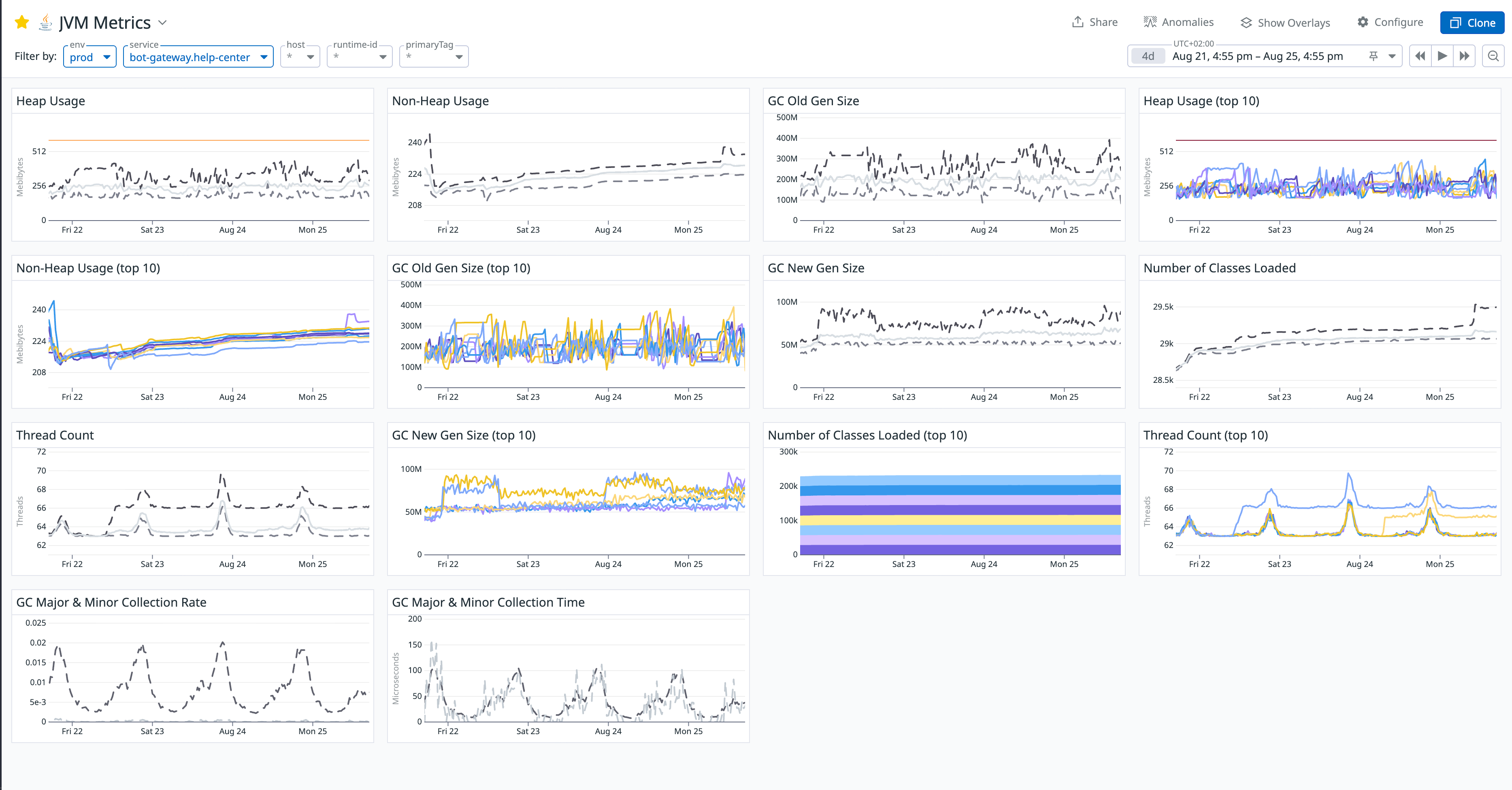

一、监控指标的“异常心电图”

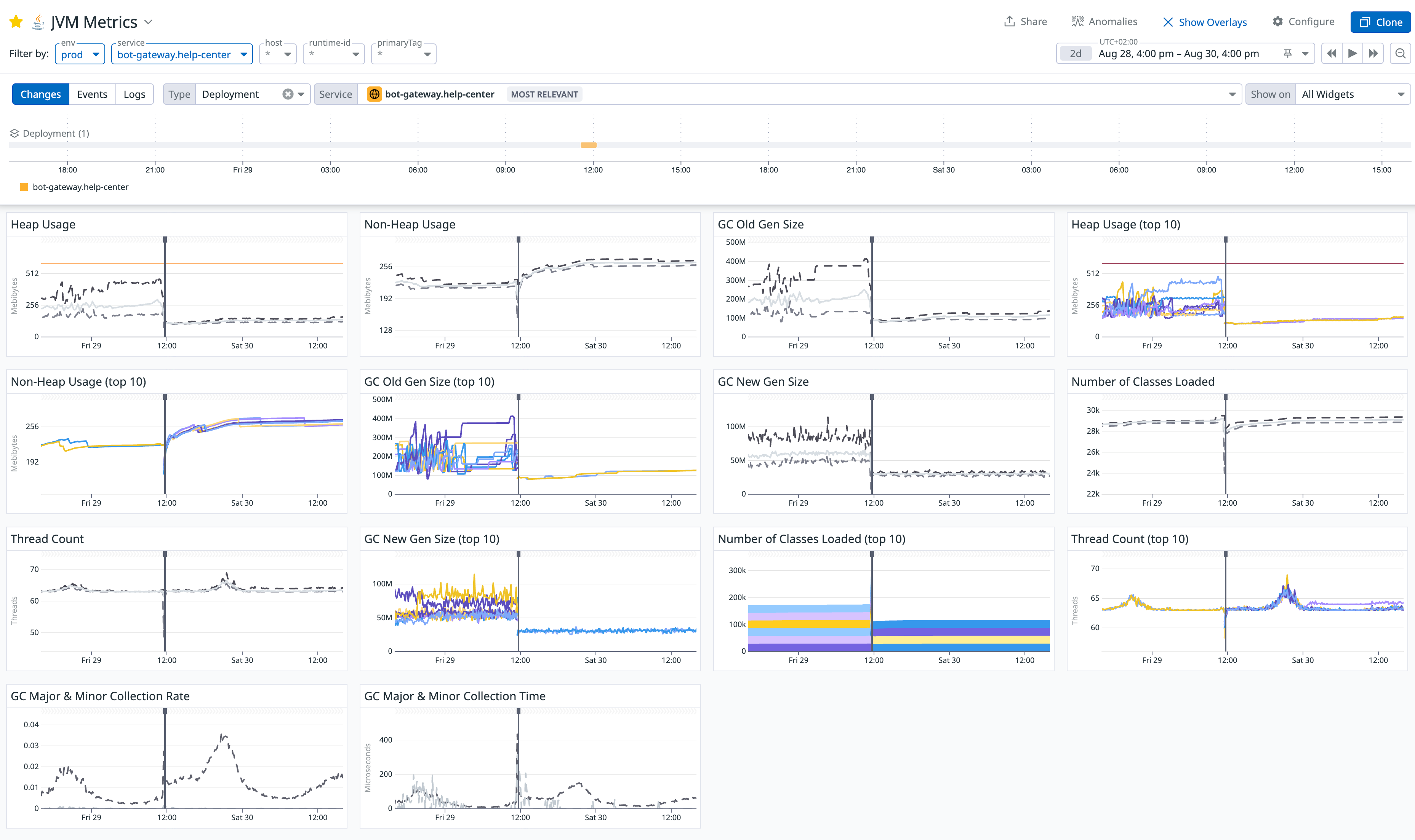

我们首先打开了 JVM Metrics 监控仪表盘。修复前的图表令人震惊:

最明显的异常是 GC Old Gen Size (老年代大小) 图表。可以清晰地看到,老年代的内存占用呈现出一种只增不减、持续攀升的态势。这强烈暗示有大量对象被错误地长期持有,无法被 GC 回收, Heap usage 常年保持在 500M 左右。对于一个主要数据都放 Redis 缓存,无需保存状态的 gateway 服务来说,这个数字显得有些奇怪。

二、深入内存快照(Heap Dump)的“犯罪现场”

为了看清这些“老赖”对象的真面目,我们需要获取 heapdump. 同时,为了让 pod 不再被容器直接杀死,而是更温柔地让应用层抛出 OutOfMemoryError,我尝试了添加各种 JVM Flags,也算是做了些 JVM 调优:

<jvmFlags>

<jvmFlag>-server</jvmFlag>

<jvmFlag>-XX:MinRAMPercentage=40</jvmFlag>

<jvmFlag>-XX:MaxRAMPercentage=60</jvmFlag>

<jvmFlag>-XX:MaxDirectMemorySize=192m</jvmFlag>

<jvmFlag>-Xss512k</jvmFlag>

<jvmFlag>-XX:NativeMemoryTracking=summary</jvmFlag>

<jvmFlag>-XX:+UnlockDiagnosticVMOptions</jvmFlag>

<jvmFlag>-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError</jvmFlag>

<jvmFlag>-XX:HeapDumpPath=/dumps</jvmFlag>

<jvmFlag>-Dio.netty.leakDetection.level=PARANOID</jvmFlag>

<jvmFlag>-javaagent:/library/dd-java-agent.jar</jvmFlag>

<jvmFlag>-Ddd.jmxfetch.enabled=true</jvmFlag>

<jvmFlag>-Ddd.jmxfetch.statsd.enabled=true</jvmFlag>

</jvmFlags>

这些参数的作用包括:

- 先是限制 JVM 内存使用范围,这样内存用尽时会直接抛

OutOfMemoryError, 保留案发现场的错误栈 - 将线程栈限制为 512k(考虑到没有过于复杂的逻辑)

- 设置 DirectMemory 上限 192M

- 开启 NativeMemory Tracking,便于使用 jcmd diff 分析 NativeMemory

- 配置 HeapDumpOnOutOfMemoryError 并将 heapdump 保存到 k8s 容器 volume

- 启用 Datadog agent

jmxfetch

我们通过 Spring Actuator 的 /heapdump端点,捕获了一份堆内存的快照文件(.hprof)。这里有个小插曲,虽然我之前有 k8s pods exec 权限,可以轻松 shell 进 pod 执行各种 JDK 命令和下载 heapdump, 不过出于安全考虑,SRE 最近收回了这一权限,只能通过 k8s pods debug 方式操作。所以我只能挑了一台看起来内存马上要爆了的机器,使用 kubectl 转发机器 8080 端口流量到本地,然后本地访问 Spring Actuator 的 localhost:8080/heapdump下载 heapdump 到本地。

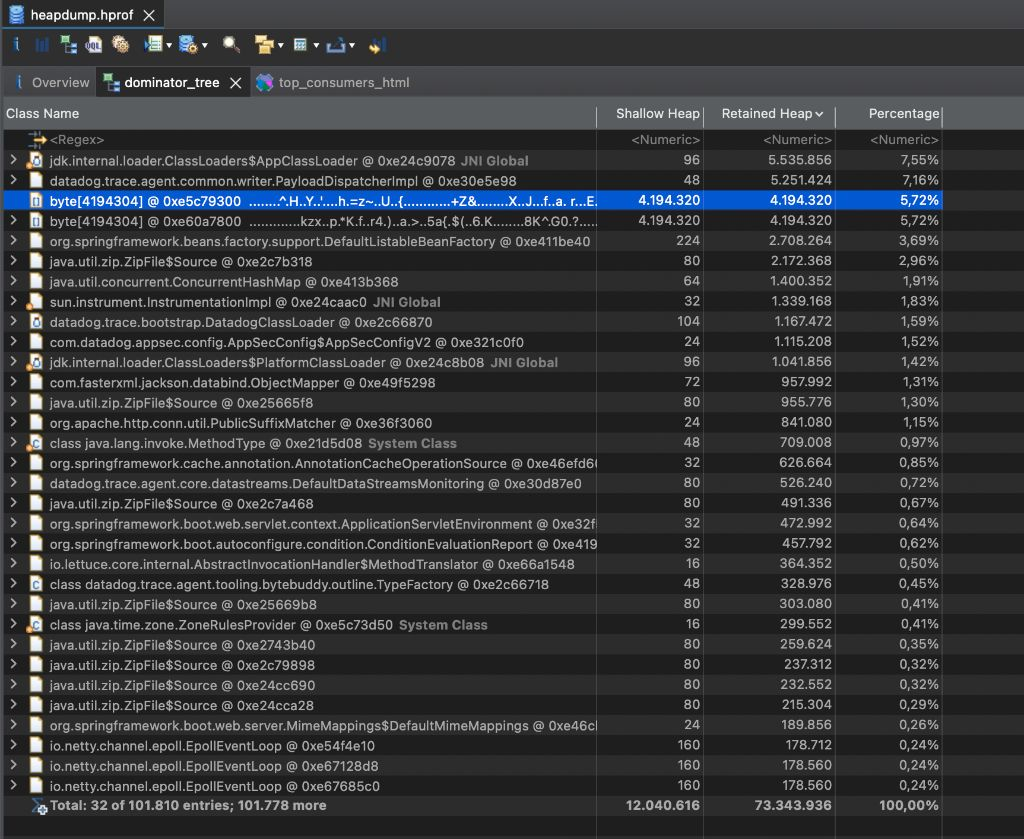

使用内存分析工具MAT (Memory Analyzer Tool)打开它,信息量还是挺大的:

-

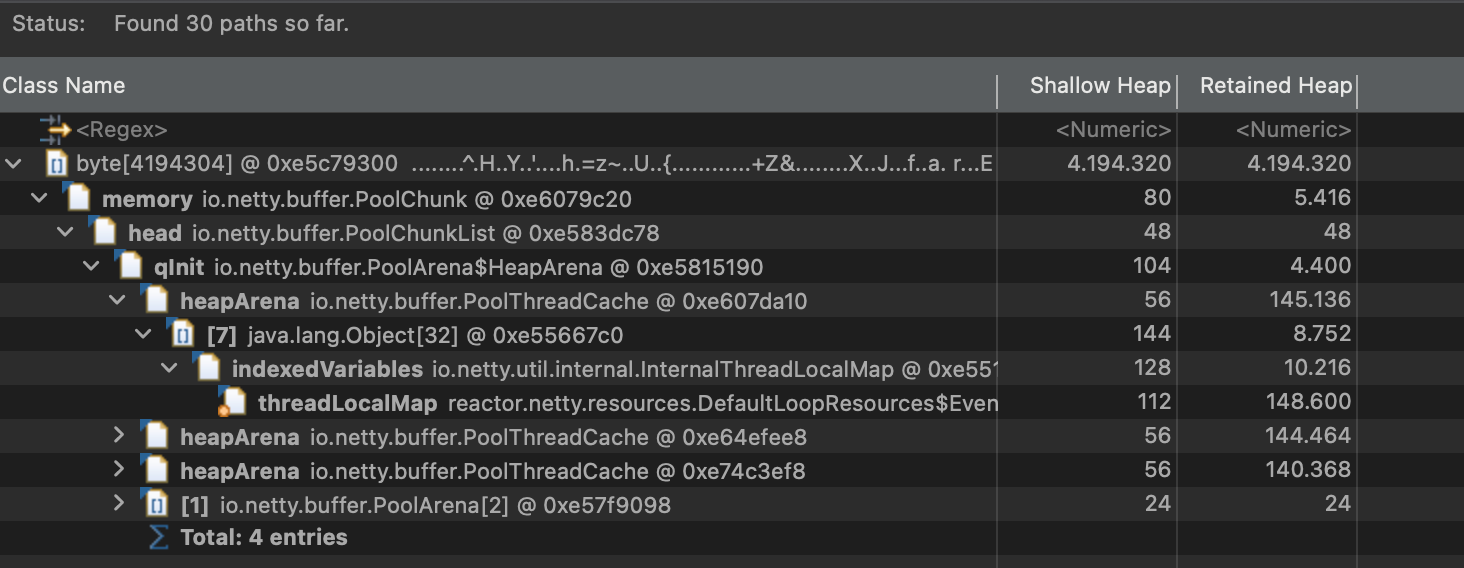

嫌疑人A:巨大的

byte[]数组与NettyDominator Tree视图显示,堆中有几个异常巨大的byte[]数组。通过Path to GC Roots追溯其引用链,发现它们最终都指向了reactor.netty的内存池组件 (PoolChunk)。这让我们初步怀疑,是否存在 Netty 缓冲区泄漏,于是添加了-Dio.netty.leakDetection.level=PARANOIDJVM 参数,以便在日志中捕获 Netty 内存分配未释放的报错。

-

**嫌疑人B:行为诡异的

DatadogClassLoader**Leak Suspects报告则指出了另一个问题:大量的java.util.zip.ZipFile$Source(打开的JAR文件句柄)和java.lang.Class对 象实例被一个名为DatadogClassLoader的类加载器持有。这不仅解释了非堆内存(Non-Heap)缓慢增长的原因,也揭示了一个由监控探针引发的慢性资源泄漏。

三、决定性的错误日志(The Smoking Gun)

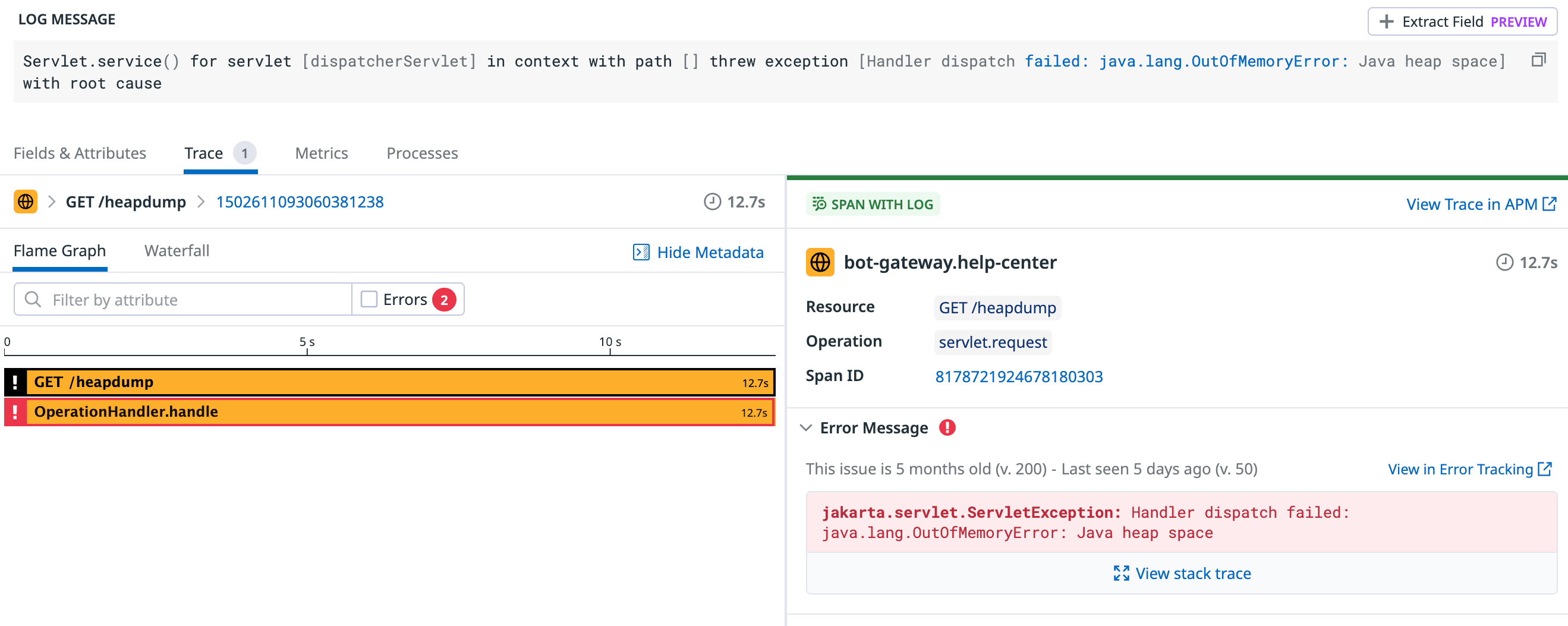

配置好 JVM 参数后,我就开始 monitoring 了。放了一天一夜,没有收到具体日志,但发现 pods 重启频率明显降低。正当我一头雾水一筹莫展时,我又尝试再次调用 Spring actuator 接口 dump 一份 heap hprof,好巧不巧,这次机器可能真的出于崩溃边缘了,这个接口返回了 500,原因是 java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space

这就有意思了,原来它是会抛 OutOfMemoryError 的呀。赶紧扩大搜索范围,关键词 "java.lang.OutOfMemoryError" 哐哐哐一顿搜日志,结果居然搜出来了好几个!原来它们都埋在了一堆 error 日志中。除了这一个是 /heapdump 接口触发的,其余的全部来自另一个逻辑:

JVM OOM Error:

java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space

at java.desktop/java.awt.image.DataBufferByte.<init>(DataBufferByte.java:93)

...

at javax.imageio.ImageIO.read(ImageIO.java:1466)

...

at com.justeattakeaway.botgateway.service.evidence.validators.impl.ImageValidator.readImage(ImageValidator.java:75)

真相大白! 这个堆栈追踪如同一束光,照亮了整个案件的核心。原来错误发生在我们的ImageValidator服务中!我迅速看了下代码,我们有一个功能允许用户上传食品问题图片供客服处理。在上传图片时,后端会进行校验(如图片尺寸、文件大小和格式等),这些校验依赖 ImageValidator, ��而它内部则调用了ImageIO.read()来处理用户上传的图片,这个方法会将完整的、未压缩的图片像素数据全部加载到堆内存中。

这意味着我们在内存中会完整保存用户上传的图片,长期累积下来极其消耗资源,这些大对象也没法被 GC,就会变成 Old Gen 钉子户,在堆中赖死赖活。更严重的安全隐患是,恶意用户可以上传一个文件大小不大但分辨率极高的“图片炸弹”,瞬间耗尽所有内存。例如,一张 20000x20000 像素的图片,在内存中需要约 1.6 GB 的空间!这是一个致命的代码漏洞。

四、拨乱反正 - 根除三大顽疾

现在,我们对整个问题有了完整的画像:

- 慢性病:Datadog Agent 的类加载器泄漏,缓慢抬高了非堆内存基线

- 并发症:Netty 的潜在缓冲区泄漏,增加了堆内存压力

- 导火索:ImageValidator 中危险的图片处理逻辑,成为压垮骆驼的最后一根稻草

我们的解决方案也必须对症下药,三管齐下:

- 紧急修复(治本):重构

ImageValidator。放弃直接调用ImageIO.read(),改用更安全的ImageReaderAPI,在完整解码图片前先读取尺寸元数据。一旦尺寸超过预设的安全阈值,直接拒绝该图片。 - 流程改造(固本):我们将整个文件处理流程从基于

byte[]的方式重构为基于InputStream的流式处理,8KB 8KB 地分块读取到内存中。从源头开始��,一旦 size 超过预设的大小,直接拒绝该图片,避免了将大文件一次性加载到内存中的问题。 - 长期治理(除病根):确定 Datadog Java Tracer 版本(1.39.0)并制定升级计划。升级到最新版同时解决了已知的类加载器泄漏和一些次要日志错误。

五 / 雨过天晴 - 稳定的系统

部署修复补丁后,效果立竿见影。JVM Metrics 仪表盘呈现出前所未有的平稳:

- 堆内存(Heap Usage) 不再有致命的尖峰,呈现出健康的周期性波动,从 500MB 稳定在 150MB。

- 老年代(Old Gen Size) 不再持续增长,稳定在一个合理的水平 400MB -> 100MB。

- New Gen Size: 90 MB -> 30MB.

OOMKilled告警彻底沉寂

最终章 / 经验与反思

这次惊心动魄的排查之旅(期间因业务线上问题,导致配置好的 JVM Flags 被多次回滚),给我们留下了宝贵的经验:

- 万物皆有关联::复杂的生产问题往往是多个看似无关的因素(应用漏洞、依赖泄漏、框架使用)叠加的结果。

- 理论指导实践::对 JVM 内存模型等基础知识的深刻理解,是正确解读监控数据和内存快照的钥匙。

- 工具是侦探的眼睛:熟练运用监控系统(Metrics)、内存分析器(MAT)和框架自带的诊断工具,是高效定位问题的根本

- 防御性编程: 永远不要相信用户的输入。对不可信数据(如上传的文件)进行严格的、内存安全的校验,是保证系统健壮性的生命线。

这次经历不仅解决了一个棘手的生产问题,更让我对 JVM、容器化和分布式系统有了更深的理解。每一个生产环境的问题都是宝贵的学习机会,正是通过这些挑战,我们才能不断成长为更好的工程师,更好的 Builder, Solver, Collaborator.